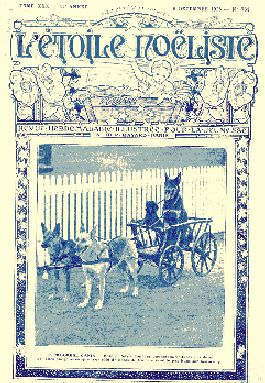

UNE FEMME SCÉNARISTE DE B.D.

LOUISE LEPICARD

A travers ces pages, nous vous présentons quelques traits de ce personnage hors du commun, à la fois scénariste de BD, scénariste de théâtre pour enfants, écrivain et poète, femme au travail, au sein d’une toute nouvelle profession, dans un milieu masculin, engagée par ses écrits.

Louise

Lepicard, 1881-1931, née à Rouen, est fille de Henry Pinel et Marie

Keittinger et mariée, en 1903, avec Fernand Lepicard. D’une fratrie de 9

enfants, et bénéficiant d’un précepteur, elle a toujours regretté de

n’avoir jamais été à l’école.

Elle sait développer et mettre en valeur ses talents littéraires. Elle écrit d’abord des nouvelles et poèmes, puis des saynètes qu’elle fait jouer par ses proches, à l’occasion de fêtes de famille au château de Bardouville, près de Rouen. Elle aime parodier les gens de son entourage et fait une large place à l’humour comme ingrédient de l’existence

Ce journal produira, notamment, des saynètes et monologues d’Hellèle, comme : Le goût des classiques, L’Amérique du Sud, etc... Elle écrit dans la revue « Guignol, cinéma de la jeunesse » où elle publie, en 1930, une pièce de théâtre « Guignolet a volé ».

Elle publie un livre de 6 saynètes pour théâtre de guignol, intitulé : Les récréations enfantines.

Nouvelles et scénario de BD.

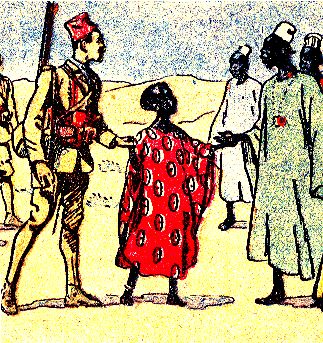

La colonisation connaît en effet son apogée au début du XX° siècle et le thème colonial sera abordé, en 1930, par une revue enfantine belge « Le journal du petit XX° » qui publiera « Tintin au Congo », de Hergé.

A suivre…

Louise Lepicard,

devant sa bibliothèque, vers 1930

Louise Lepicard,

devant sa bibliothèque, vers 1930